|

| 茫仙岳の仙人窟(岩屋) |

2013/07/31 道谷山

鍋床山(1065.7m)~道谷山(954m)に登山道の可能性があるのか気になり出掛けた。まだ梅雨明け宣言がなく蒸し暑さ満開。ほんの少し歩いただけで、汗が全身に滝のように溢れて頭がクラクラしてきた。熱中症の予感がして、すぐさま氷入りのスポーツドリンクをカブ飲みした。この時期の藪山は最悪。ただ、幸いなことに”オロロ”はまだ発生していなかった。

|

|

|

| 小瀬峠への標識 | 送電線の鉄塔~道谷山(954m) | |

|

|

|

| 鍋床山三角点(1065.7m) | 細尾峠の方向 | |

|

|

|

| 旧細尾峠の古い標識 | 旧細尾峠の入り口は藪 |

2013/07/30 ”ナタ”と”カマ”

数十年前までは一般家庭の燃料として薪を使用していた。どこの家庭でも薪割り用の”ナタ”は必需品だった。しかし今はエネルギーとして石油やガス・電気が普及し”ナタ”は不用品となった。またガソリンエンジンの草刈り機が普及し”カマ”も昔ほど必要がなくなった。物置の片隅に忘れ去られていた”ナタ”と”カマ”を探し出して研ぎ直してみた。刃先がカーブしている分”ナタ”や”カマ”は砥ぎにくい。包丁のように砥石を下に置いて砥ぐわけにはいかない。また包丁ほどの切れ味は必要なく、荒い砥石で錆を落とし椿油を塗布した。古い道具でも手入れさえすれば、いつまでも使えるものだ。しかし石油が枯渇したり天変地異でも発生しない限り出番はないかもしれない。

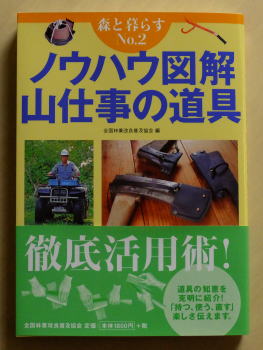

『ノウハウ図解 山仕事の道具』にはナタやカマ、チェーンソウなどのメンテナンス方法や樹木を伐採する時のノウハウが詳しく書かれている。特に安全管理に付いて丁寧に書かれている。

|

||

| 『ノウハウ図解 山仕事の道具』 | ||

|

|

|

| 物置の片隅に放置されていた”ナタ”と”カマ” | 錆びた刃物を研ぎ直したが出番は無い | |

2013/07/28 山岳集古未来館

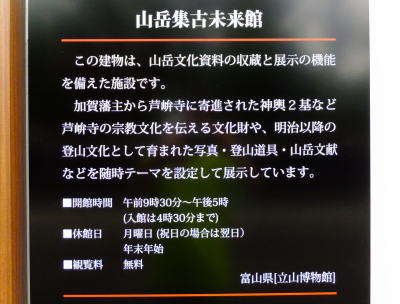

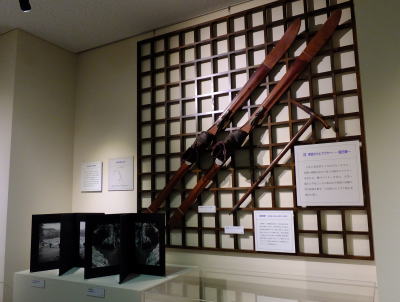

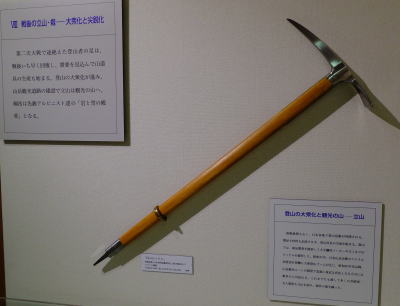

山登りを趣味とする人間で加賀藩から寄贈されたという二台の神輿に深い興味を示す人は稀だろう。伝統工芸の技術や歴史を知る人にとっては奈良の正倉院と同じく興味をそそられるものがあるかも知れない。”立山信仰”や”立山曼陀羅”もしかりである。誰に何を見せるのか考えねばならない。北陸新幹線開業を見据えての展示というが、明治以後の登山用具や写真などは意味があるかもしれない。それにしても出版物などで良く知れた内容であって目新しい情報といえるものはない。

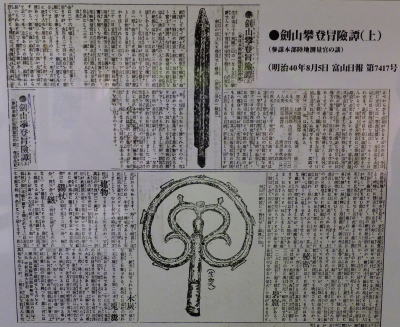

そういった中で明治40年8月5日の富山日報の記事は興味深いものがある。宇治長次郎の名が故意に伏せられている点や立山温泉における測量隊の待遇など再確認できる。写真なども出版物と違って拡大されており細部まで観察できる。立山曼陀羅では浄土宗の中心にある阿弥陀如来と密教の不動明王が並立しており、神輿も二台用意されている点が興味深い。なお富山日報(明治40年8月5日)の内容はネット上では”劍山攀登冒険譚 (つるぎざんはんとぼうけんものがたり)”を検索すれば「琴月と冷光の時代」の1ページとして公開されている。

|

|

|

| 山岳集古未来館(立山町芦峅寺) | 山岳集古未来館の案内 | |

|

|

|

| 堀田彌一(黒部市出身)が使用していたスキーとピッケル | 日本高周波鋼業富山工場で製造された「幻のピッケル」のレプリカ | |

|

|

|

| 佐伯平蔵や宇治長次郎の写真と石崎光搖(福光出身)の作品 | 女性として剱初登頂の竹内ヒサや冠松次郎の写真や著作 | |

|

|

|

| 剱初登頂を報道する富山日報(明治40年8月5日) | 剱山頂で発見された錫杖のレプリカ |

2013/07/27

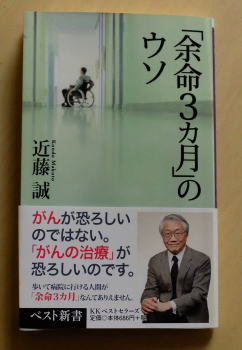

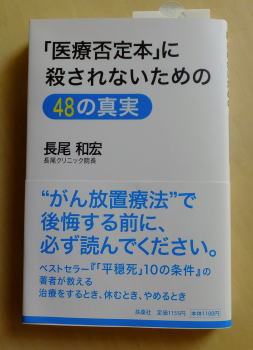

近藤誠先生がまた書きまくっている。『患者よがんと闘うな』『がん放置療法のすすめ』『どうせ死ぬなら「がん」がいい』など著書多数。「健康診断を受けるな!」と主張する先生方も多い。自分は胃と大腸の内視鏡検査だけは受けるようにしている。「がんを見付けてどうする?」と聞かれそうだが、ポリープなど内視鏡検査時に即切除可能な場合もある。最近『 「医療否定本」に殺されないための48の真実 』などという正反対の立場からの本も発売されようとしている。

|

|

|

| 近藤誠著『「余命3ヶ月」のウソ』2013年ベスト新書 | 『 「医療否定本」に殺されないための48の真実 』 |

2013/07/27

|

|

|

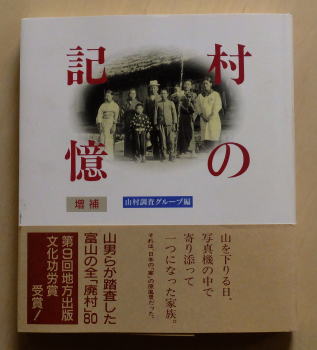

| 山村調査グループ編『村の記憶・改定増補版』2004年桂書房発行 | 『道宗道』 | |

|

|

|

| 『とやま巨木探訪』 | 『北陸地名伝承の研究』 | |

|

||

| 橋本廣他編『越中山河覚書Ⅰ・Ⅱ』桂書房 | ||

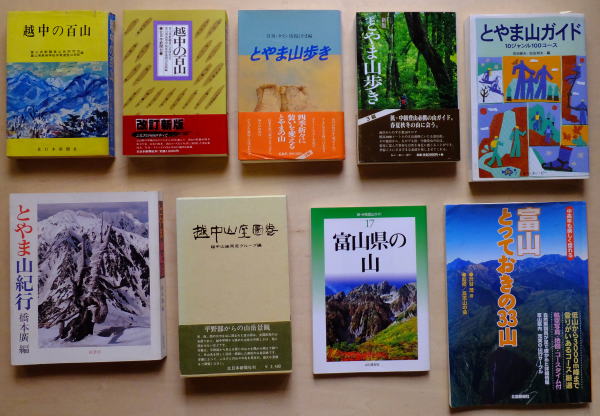

2013/07/26 ヒートエクスチェンジャー(heat exchanger)

ヒートエクスチェンジャーなるヒダがドーナツ状に底面に張り付いたアルミニウム製クッカー(DUG HEAT-I)を試してみた。SOTOウインドマスターSOD-310との相性が良さそうだ。炎がクッカーの底面から若干離れるが、エクスチェンジャーのお陰で最大火力でも炎がクッカーの側面に回ることがない。水0.5ℓであれば沸騰するのに2分もかからず、よそ見してる間に沸き上がってしまう。(ただし冷めるのも早いだろうと予想している。※heat exchanger:熱交換器)

PRIMUSナノストーブ P-114ではDUG HEAT-I(ヒートエクスチェンジャー)のドーナツ型の底にスッポリ納まって都合が良さそうであるが外すのにコツがいる。ヒダの間にゴトクがはまり込んでしまうのである。

|

|

|

| DUG HEAT-I(ヒートエクスチェンジャー取付) | DUG HEAT-I&SOTOウインドマスターSOD-310の場合 | |

|

||

| DUG HEAT-I&PRIMUSナノストーブ P-114の場合 |

2013/07/25 激辛唐辛子ハバネロ

昨年ハバネロをプランター栽培したが、うまく利用できなかった。ハバネロは普通の唐辛子(鷹の爪)と違って乾燥保存ができない。酢に漬けるか醤油漬けかオリーブオイルに漬けるか冷凍保存するかしか方法がないようである。今年は早々とオリーブオイル漬けを作成した。しかし辛過ぎて多くは消費できない。

※ハバネロを切る時、汁が皮膚に付くとヒリヒリ痛み、その揮発分を吸い込むと呼吸困難になり、眼がチカチカ痛むので取り扱いには十分な注意が必要である。1~2週間で辛み成分がオイルに移るので漉して別の瓶に移す。そのままにしておくとハバネロがふやけて発酵し泡立ってくる。オリーブオイルで炒めてオイルのみ保存するのが正解ようだ。ただし辛み成分が若干飛んでしまうのと、使用した鍋の処理に困るのが欠点。

|

|

|

| 激辛唐辛子ハバネロのプランター栽培 | 激辛唐辛子ハバネロの収穫 | |

|

||

| 激辛唐辛子ハバネロのオリーブオイル漬け |

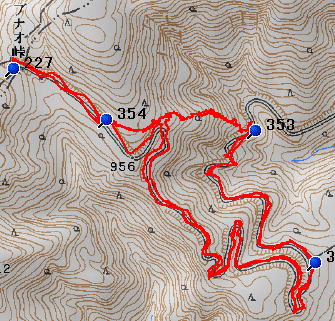

2013/07/12 ブナオの四十八曲り(塩硝の道)

以前から林道脇に立つ”四十八曲り”の道標には気付いていたが思い切って出掛けてみた。(※四十八曲りだけを目標にブナオ峠を訪れる人は稀だろう。)ブナ林は美しく、林床の藪が薄くて歩きやすかった。だが所々倒木などもあって近年殆ど手入れされていないことが分かった。水平距離約500m標高差約200mの急登である。道標では「区間約1キロメートル」と紹介している。古い地図を見ればさらに草谷の右岸を通って昔のタカンボースキー場から西赤尾・行徳寺の辺りへ降りていた事が分かる。できればこちらの古道も復活させてもらいたいものだ。不思議なことに”コイト峠”と違って”四十八曲り”の道標はほとんど熊にかじられていない。

|

|

|

| ブナオの四十八曲り(塩硝の道) | ブナオの四十八曲り(塩硝の道) | |

|

|

|

| ブナオの四十八曲り(塩硝の道) | ブナオの四十八曲り(塩硝の道) | |

|

|

|

| ブナオの四十八曲り(塩硝の道) | サンカヨウ(山荷葉)の実 | |

|

|

|

| ブナオの四十八曲り(塩硝の道) | 「クスサン(楠蚕)」別名「シラガタロウ(白髪太郎)」 |

2013/07/11 越戸峠(塩硝の道・コイト峠)

先月、北日本新聞朝刊に紹介された「塩硝の道・コイト峠」を目指した。小矢部川上流の中河内~コイト峠(越戸峠)~下小屋である。新聞に載っていた道標も確かにあるにはあった。しかし、まだ一ヶ月もたたないというのに、その道標がいずれも無残な姿に変わり果てていた。熊の仕業であろうか、一体何の恨みがあるというのだろう?まさか熊はその売名行為を本能的にかぎ分けたわけでもないだろう。旧道を復旧させるという試みは並大抵の苦労ではない。

北海道では、かつてガソリン切れの車に燃料を運ぼうとした人がヒグマに襲われるという事件が発生している。猫がマタタビに反応するように、熊がガソリンや塗料の臭いに反応することは十分考えられる。

|

|

|

| オニグルミ | オカトラノオ | |

|

|

|

| 林道「奥孫線」入口 | 塩硝の道・中河内側の道標 | |

|

|

|

| 塩硝の道 | 塩硝の道・コイト峠(くつかけ場)の道標 | |

|

|

|

| 無残なコイト峠の道標(熊の仕業か?) | コイト峠から遥かなブナオ峠を望む | |

|

|

|

| 塩硝の道・下小屋側の道標 | ||

|

||

| 太美山小学校・下小屋分校跡 | ||

|

||

| 中河内~コイト峠(越戸峠)~下小屋 | 太美山小学校・下小屋分校跡 |

2013/07/06 mammut rescyou

MAMMUTからアッセンダー要素3コとトリプルプーリー2コを組み合わせた新しいクライミングデバイスが発売されている。簡単に1/6引き上げシステムが構築できる優れものだ。クレバスに落ちた登山者の引き上げを想定しているようで、80kgの人でも15kg以下で引き上げられる計算だ。救助の現場でややこしい複雑なシステムを構築せずに済む。しかもコンパクト。これさえあればホールドやスタンスなどの手掛かりが全くないハングした壁でも自力で登り返すことも可能だ。

理屈では分かるが実際に試してみると気が遠くなるほどの時間が掛る。補助ロープが細いので操作に慣れが必要だ。アッセンダーとWプーリーとマイクロトラクションを利用して同じ効果を試してみるとこちらの方がやりやすい。当然のことながら嵩張る。

アッセンダーが一個あればそれをハーネスに付けてロープを通す。次にインラインフィギュアーエイトノットをロープの自由端に作り、足を掛けて立ち上がる。アッセンダーを上へずらす。インラインフィギュアーエイトノットを緩めて上に作り直す。足を掛けて立ち上がる。この繰り返しで登り返すことができる。足を使って自力で登り返す方法が早い。プルージック2個でも可能。ただし遭難者が自力で何もできない状況では1/6引き上げシステムが有効となる。

|

|

|

| mammut rescyou(1/6system) | mammut rescyou(1/6system) | |

|

|

|

| mammut rescyou(1/6system) | mammut rescyou(1/6system) | |

|

|

|

| mammut rescyouを実際に試してみた | mammut rescyouと同じことをロープで |

2013/07/04 塩硝の道(越戸峠)

北日本新聞朝刊(6/17)によれば「よみがえる塩硝の道プロジェクト広域研究会」なるグループが中河内~越戸峠~下小屋に古道を復活させて道標も設置したという。だが野々滝へ向かう道中にそれらしき道標は見当たらなかった。ネットで調べた所、中河内からすぐのヘアピンカーブの奥に入口があるようだ。

私がかつて読んだ資料にはブナオ峠~不動滝上部~大門山東面~多子津山と月ヶ原山の鞍部~倉谷川~犀川のルートも紹介されていた。刀利~湯湧経由よりも倉谷川経由の方が若干距離が短く、倉谷には鉱山(金・銀・銅・鉛)もあって交通の便としては悪くなかったと思われる。ただ標高が高い分、利用できる期間(季節)が限られていたかもしれない。明治42年測図の1/5万図『下梨』には倉谷から中河内あるいは倉谷から下小屋へ到るさまざまな道が描かれている。

富山県教職員山岳研究会他編『越中の百山』1973年北日本新聞社、ナカオ山岳会編『かが、のと百山』1983年文芸集団、長崎幸雄著『わが白山連峰』1987年北国出版社、橋本廣・佐伯邦夫編『富山県山名録』2001年桂書房などの「月ヶ原山」「多子津山」や「コイト山」が参考になる。

『越中の百山』ではブナオ峠から月ヶ原の肩まで大門の山腹を縫って道があり西赤尾方面から”木炭”などの資材を倉谷鉱山へ運んだとしている。ところが『富山県山名録』ではそれが”木材”に変わっている。製錬用の木材を西赤尾から運んだとするのはいかにも不自然である。丸写しはやむを得ないとしても、どうせなら正確に引用してもらいたいものだ。明治42年測図昭和28年応急修正の1/5万図では月ヶ原山と多子津山の最低鞍部を峠としているが『わが白山連峰』では月ヶ原山北方の平地を「月ヶ原」と称し、昔は「月ヶ原峠」とした伝承を紹介している。金沢に近いせいか地名にも風情が溢れている。

|

| よみがえる塩硝の道プロジェクト広域研究会 |

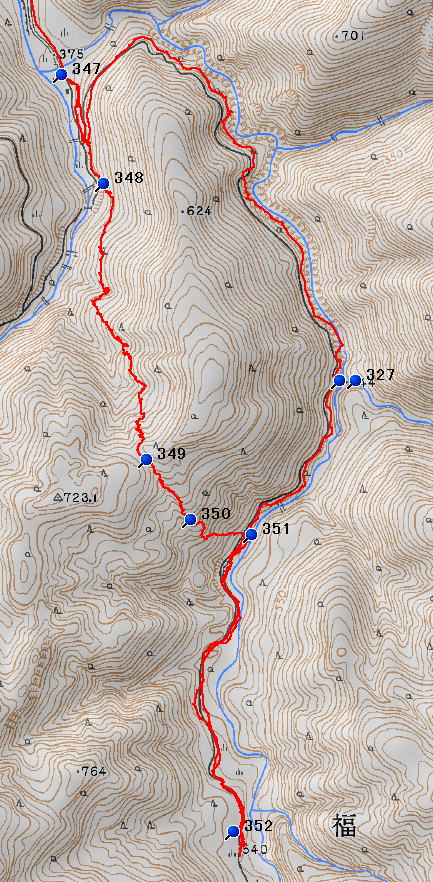

2013/07/03 富山の山の本12冊

富山の山の本(ガイド本・山行記録集)を調べると12冊になることが分かった。『越中の百山』、『越中山座図巻』、『越中山河覚書Ⅰ・Ⅱ』、『とやま山歩き』、『とやま雪山あるき』、『とやま山ガイド』『とやま山紀行』、『富山県の山』、『富山県山名録』、『富山とっておきの33山』、『気分爽快富山の25山・25湯』、この内『越中山河覚書Ⅰ・Ⅱ』と『とやま雪山あるき』『富山県山名録』『気分爽快富山の25山・25湯』が蔵書として欠けていることが分かった。図書館で用が足りるからでもある。

|

| 富山の山の本 |

2013/07/02 野々滝

先月、五箇山保勝会・山崎富美雄さん宅へ寄った折「野々滝」の写真を話題にされた。たしかにネットで「三方谷 野々滝」など検索してみてもメッコ山岳会の水が流れていない涸れた滝の写真しか出てこない。今年は空梅雨ぎみで水がないことは分かっていたが、本格的な梅雨になる前に偵察に出かけた。

20代の頃に野々滝の左側の壁を木登りして突破したことがある。その時は確か水は流れていたし、その後先輩と来た時も滝壷に水が落ちる堂々とした滝だった。(下から見上げるようにして撮ってもらった写真もあるはずだ)その後数回来たことはあるが夏は確かに水が流れていないこともあった。近年は林道が崩壊したまま長期間放置されており、岩魚釣りや山菜採りもあまり入っていないらしく沢は原始に戻っていた。

深田久弥のまねをしてアンパンを持参したが喉に詰まり、沢の水をガブ飲みしてようやく流し込んだ。大きな岩を次々乗り越えて野々滝の数十mまで迫ったが滝壷までは到達できなかった。(短い補助ロープしか持たなかったため)遠くから滝の上半分を撮影した。落ち口から数mは滑り台のように外傾していて、中間の壁にも傾斜があるため、水量の少ない時期には滝の水が滝壷に届かず壁を伝う感じになる。

|

|

|

| 林道は長期間放置されたまま荒れ放題 | 三方谷(野々滝谷) | |

|

|

|

| 狭い瀞 | 狭い滝 | |

|

|

|

| 屈曲したバチ状の滝と瀞 | 屈曲したバチ状の滝の上から | |

|

|

|

| 深田久弥が好んだというアンパンを試してみた | 手取統特有の礫岩を発見した | |

|

|

|

| 3~4mの直瀑は右側を高巻く | 猿ヶ山 三方谷 野々滝の上半分(水量がなく貧相) | |

|

||

|

||

| 2004年7月4日の野々滝 | 2004年7月4日の野々滝の滝壷 | |

|

||

| 小矢部川~三方谷~野々滝谷~野々滝 | ||

2013/06/30 EDELRID Rope Tooth Knife

エーデルリッドのナイフ(Rope Tooth Knife,Single hand Folding knife)は刃渡りが約72㎜である。刃渡り60㎜以上でロック機能があれば銃刀法による規制対象となる。その点、ペツルのスパサSの方は問題なさそうだ。

【銃砲刀剣類所持等取締法】の第22条ただし書に「刃体の長さが8センチメートル以下の刃物で携帯が認められるもの」として施行令第9条に「1.刃体の先端部が著しく鋭く、かつ刃が鋭利なもの以外のはさみ」「2.折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの」とある。

ペツルのスパサLの方は刃渡り80㎜を越えずロック機能もなく刃体の厚みも2.0㎜であるけれども、残念ながら刃体の幅が25㎜あって、15㎜未満をクリアしていない。エーデルリッドのRope Tooth Knifeは刃渡り60㎜を越え、しかもロック機能があるからもちろんダメ。いずれにしても山登りやキャンプ地以外で持ち歩くのは避けなければならない。PETZL SPASA Sの波刃は形だけで切れ味は悪く「裏スキ」と呼ばれる曲面が無いので砥ぎにくい。それに比較しエーデルリッドのRope Tooth Knifeの刃は両面に大きな「裏スキ」がありメンテナンスしやすく切れ味は抜群。SPYDERCO Rescue 79㎜はむやみに刃が厚く重量があり扱いにくい。

baladeo(バラデオ) 34g POCKET KNIFE BK-titan BD-0130、カタログでは34gであるが実際には37gある。軽くて便利だが、閉じた状態で変な力が掛かるとブレードが横に開く恐れがある。ブレードがハサミのように一枚の板と重ね合わされているだけだから取扱いには注意が必要だ。登山用としては勧められない。

|

|

|

| EDELRID Rope Tooth Knife | PETZL SPASA S&Lと比較した | |

|

|

|

| SPYDERCO Rescue 79㎜&PETZL SPASAと比較した | Single hand Folding knife刃渡り72㎜ | |

|

|

|

| EDELRID Rope Tooth Knife:49g | SPYDERCO Rescue 79㎜:56g | |

|

|

|

| PETZL SPASA S:47g | PETZL SPASA L:64g | |

|

|

|

| PETZL SPATHA 42g | baladeo BD-0130(BK-titan):37g |

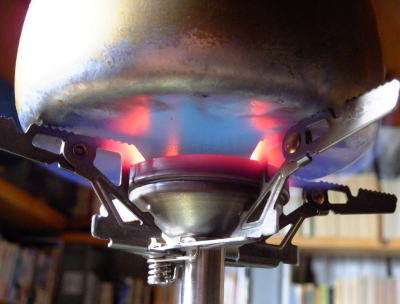

2013/06/29 SOTOの新製品・ウインドマスター

SOTOのマイクロレギュレーターストーブ・ウインドマスター(MICRO REGULATOR STOVE WindMaster SOD-310)は横風に強く、低温下でも火力が落ちることは無く、強火からトロ火まで幅広い火力調整が可能だという。3本ゴトクが標準で、4本ゴトクはオプションとなる。

火力を最大にするとソロクッカーでは周囲に火が廻りゴトクが赤熱して恐いくらいだ。少ない水ならアッという間に沸騰してしまう。料理しながら時間をつぶすというテントの中の楽しみがまた一つ減ってしまった。トロ火にし過ぎると立ち消えてしまう。加減が難しい。スパイダーキットを繋げば背を低くできるがマイクロレギュレーターの意味が無くなる。

|

|

|

| SOTOウインドマスターSOD-310 | SOTOウインドマスターSOD-310 最大火力 | |

|

|

|

| SOTOウインドマスターSOD-310 トロ火 | SOTOウインドマスターSOD-310+スパイダーキット | |

|

|

|

| 弱火がきくのでラーメンが煮こぼれることがない | コーンスープは湯ざましに溶かせばダマができない |

2013/06/28 山岳遭難白書

今年の山岳遭難白書を県警本部へ行ってもらってきた。山岳警備隊の隊長である高瀬洋氏は不在だったので、柳沢氏から戴いた。もう遭難対策の役員ではないので自分で資料を集めるしかない。

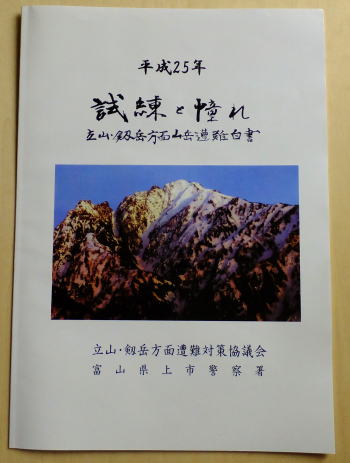

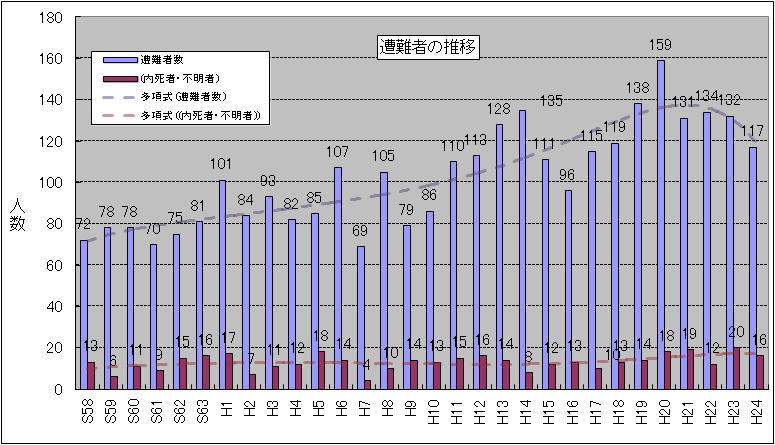

全国の山岳遭難者はこの20年間に約3倍に増加し、今も右肩上がりの傾向が続いている。それに対し富山県ではその半分の約1.5倍程度で推移している。しかもここ4~5年に限れば減少傾向さえ示している。山岳警備隊の功績が大きいといえる。もし本当にその活動に効果があるものとすれば、全国に水平展開してもらいたいものだ。

富山県では低い山でも11月から6月頃まで一年の半分以上は雪に覆われている。初心者は容易に山に近付けない。多くの山岳会が存在し会員も多く、地元の山では遭難しにくいことと何か関連があるのかも知れない。雪山で遭難するのは大抵雪を知らない都会の登山者である。また長野県と違って都心から気軽に山へという雰囲気ではないこととも関連があるのかもしれない。

|

|

|

| 『サンテン山巓平成24年の山岳遭難防止活動』 富山県山岳遭難対策協議会 |

平成25年『試練と憧れ・立山・剱岳方面山岳遭難白書』 立山・剱岳方面遭難対策協議会 富山県上市警察署 |

|

|

||

| 富山県の山岳遭難者の推移(1983~2012)29年間で約2倍弱に増えた | ||

|

||

| 全国の山岳遭難者の推移(1991~2012)21年間に3倍以上に増えた | ||

2013/06/25 『山の霊異記』

「実話シリーズ」という言葉にだまされて、山の怪談話をうっかり買ってしまった。ところが読んでみると結構面白く、いかにも有りそうな話も含まれている。怖くて一人で山へ行けなくなるかもしれない。テントの中へ腕が延びてきて両足を掴まれるとか、心霊写真、トンネルの人柱、死神など現実離れした子供だまし的な話も多い。

|

| 安曇潤平著『黒い遭難碑』『ヒュッテは夜わらう』『赤いヤッケの男』メディアファクトリー発行 |

2013/06/24

『イラストクライミング 増補改訂新版』初版と比較すればそうとう内容が濃くなっている。ページ数を比較しただけでも200⇒238と約二割増しになっている。

|

| 『イラストクライミング』増補改訂新版 |

2013/06/17 蓮如峠(蓮如岩)

自分としてはまだ未踏となっていたコース。加須良~蓮如峠に道はなく加須良川を遡ることになる。谷にまだ雪が残り雪解け水の多い季節の遡行は難しい。今年は空梅雨ぎみで梅雨入り前の今がチャンス。夏はオロロ(イヨシロオビアブ)の大群に襲われるので、虫がいなくなる秋が登りやすい。

加須良川の川原は広く、流れは緩い。深いところでも膝上程度。蓮如峠に近付くにつれて谷は狭まり小さな滝も現れる。しかし高巻きは容易で、そのまま水流の中を進むことも可能。峠近くは根曲がり竹など密生していて迷いやすい。今回この部分は伐開されていた。

文明6年(1474)3月加賀の守護大名”富樫次郎政親”が吉崎御坊(福井県)を焼き打ちし、文明7年(1475)に蓮如がこの峠を越えて美濃へ逃れた。”富樫家の内紛”と”一向宗本願寺派と専修寺派の勢力争い”が原因である。井波瑞泉寺の一向宗と福光城主”石黒光義”が激突した越中”田屋川原の合戦”はこの6年後・文明13年(1481)である。

|

|

|

| ダム建設に伴う桂集落の離村記念碑 | 加須良集落跡 | |

|

|

|

| モリアオガエル | 加須良川から蓮如峠を望む | |

|

|

|

| 加須良川の清流と瀞 | 滝といっても小さなものばかり | |

桂~加須良~蓮如峠へのルート |

|

|

| 蓮如峠 | ||

|

||

| 蓮如岩 | ||

|

||

| 蓮如の手形が残るとされる蓮如岩 |

2013/06/15 田部重治著『ふるさとの山々』

富山市出身の田部重治が”ふるさとの山々”というからには、てっきり富山の山々について書かれているものとばかり思っていた。しかし全くの勘違いだった。中仙道などの街道沿いの風景をいっているのであり、日本文学の成り立ちに付いて論じているのである。しかしそれほど大それた内容の本でもなさそうだ。目次を見ただけで眠くなるような紀行文ばかりである。

|

| 田部重治著『ふるさとの山々』昭和16年(1941)第一書房発行 |

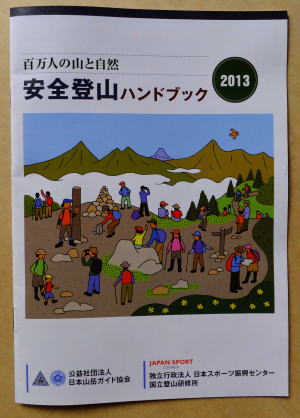

2013/06/13 安全登山の講習会

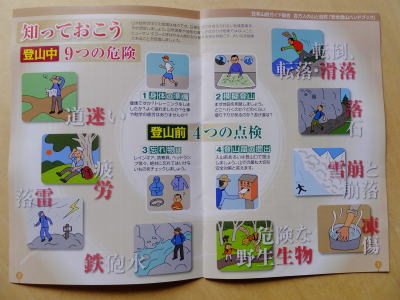

富山市で(社)日本山岳ガイド協会・他主催の講習会があった。配布された冊子が『百万人の山と自然 安全登山ハンドブック』である。登山前の4つの点検として①身体の準備②模擬(机上)登山③忘れ物チェック④登山届の提出、が書かれていた。装備として忘れてはならないのが登山の”三種の神器”である。すなわち「雨具」「地図・磁石」「ライト」である。「高瀬洋」県山岳警備隊長はさらに「非常食」「ツェルト」「コンロ」を加えていた。これに「緊急の医薬品」を加えるならば七つ道具となる。さらに言えば「GPS」と「携帯電話」である。登山届に関しては最低限、家族に行先を知らせておく必要がある。「目的の山と登山ルート」を記したメモを残すだけでも相当に違う。

登山中の9つの危険として①道迷い②転倒・転落・滑落③疲労(熱中症)④落石⑤落雷⑥雪崩・崩落⑦鉄砲水⑧凍傷・低体温症⑨野生生物を挙げていた。中でも雪渓上の落石と沢の渡渉には特に注意が必要である。ところが富山県の場合は「発病」が大きなウェイトを占める。心筋梗塞・脳卒中・高山病である。生活習慣病など健康管理については普段から注意したい。

|

|

|

| (社)日本山岳ガイド協会・他主催の安全登山講習会 | 安全登山ハンドブック | |

|

||

| 登山前の4つの点検と登山中9つの危険 拡大クリック↑ | ||

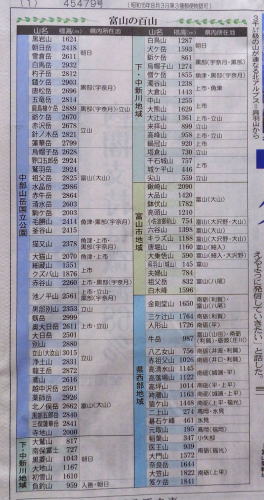

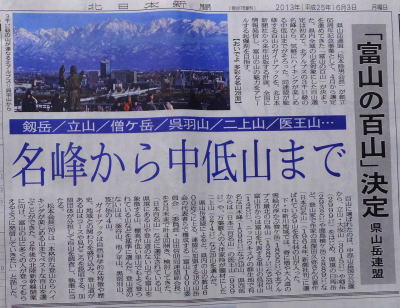

2013/06/12 ”富山の百山”選定

富山県山岳連盟の65周年記念事業として「富山の百山」が選定された。ただし岐阜県山岳連盟の『ぎふ百山』のような、まるで百科事典のような重厚な豪華本は止めてほしい。庶民の手に入らなくなる。現代はネットで検索すればいくらでも写真や動画付きの登山記録が入手できる時代である。単なる自慢話や登山感想文の類も止めてほしい。

拡大クリック↑ |

|

|

| 富山の百山決定(北日本新聞6月3日朝刊) | ||

2013/06/11

一向一揆など知ろうと思えば参考になりそうだ。県境の山城での攻防なども詳しそうだ。

|

| 中島光正訳『越登賀三州志』2011年能登印刷 |

2013/06/10 田部重治著『萌え出づる心』

富山市出身の登山家・田部重治は明治17年(1884)生れ、この『萌え出づる心』は昭和14年(1939)発行であるから55歳の時の作品である。昭和47年(1972)88歳で亡くなっているので若い時の作品といえなくもない。

『心の行方を追ふて』などという分かり難い題名の本も出版している。『萌え出づる心』はちょっとエロチックな感もあるが、けっして青臭くは無い。とかく目標を見失いがちな高齢者の、偽りのない心境を吐露しているとでも言える。要するに「人目を気にしない、自律的な…」っていう意味だろう。もちろん出版しているからには"人目"を気にしているわけであるが、それだけが原動力ではないといいたいのであろう。登山は観客のいないゲーム(スポーツ)でもある。

|

| 田部重治著『萌え出づる心』昭和14年(1939)第一書房発行 |

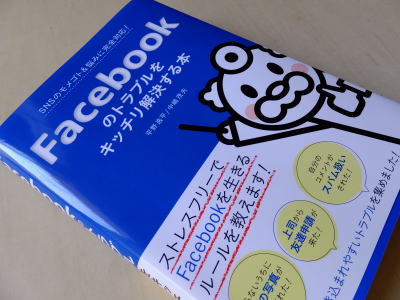

2013/06/09 facebook

最近facebookやブログ上のトラブルが増えているようだ。何でもかんでも書きこんで対象者を制限しないでいると、プライバシーが不特定多数に筒抜けになっている可能性がある。facebookは実名が原則であるから余計やっかいだ。読者を細かく設定しておく必要がある。もしそれが面倒なら当りさわりのない内容に限定するかである。

匿名の方がより書きやすい内容もある。読者として誰を想定するかによって内容が変わってくる。

|

| 『facebookのトラブルをキッチリ解決する本』 |

2013/06/08 識別テープ

商品名は「識別テープ(一般目印用)」蛍光色ピンクである。冬山や藪山・沢などを歩く時の必需品である。ビニールテープは案外劣化が早い。冬、烈風の吹き付ける尾根筋で1ヶ月くらいでボロボロになっているのを見たこともある。低温下では異様に脆いものらしい。紫外線にも弱い。自然環境を考えるなら、むしろ数ヶ月くらいで分解してくれるものの方が好ましいのかも知れない。土中の微生物で自然分解する生分解樹脂使用とうたった製品(マークテープ)もある。蛍光色イエローもあるが雪山以外では目立たない。

最近高性能のGPSを使用するようになり赤布(目印用テープ)の出番も薄れてしまったが、要所要所に目印を付けておけばGPSの正確さの確認にも繋がり非常に安心できる。もちろんGPSのトラブルも考えられないわけではない。m当りの単価は荷造り用テープの方が半分以下ですむ。重いので一本丸ごと持ち歩く必要はもちろんない。ビニールテープや生分解樹脂テープはDIY(ホームセンター)の土木・測量コーナー、識別テープは梱包資材コーナーを探せば見つかる。

|

|

|

| 蛍光色識別テープ(兼・荷造り用テープ)、材質ポリエチレン200m | ||

|

|

|

| 蛍光色ビニールテープ、材質ポリ塩化ビニール50m | ||

|

|

|

| マークテープ、材質”生分解樹脂”100m | ||

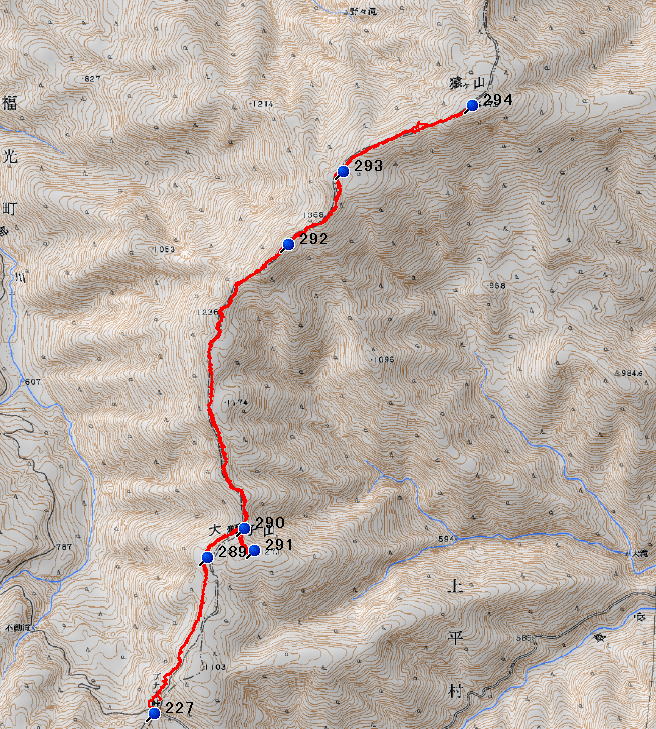

2013/06/05 大獅子山~猿ヶ山

猿ヶ山へ山菜採りにでかけた。今年は残雪が多くススタケには少々早かった。大獅子山の三角点は藪の中で分かりにくいが、大獅子山と猿ヶ山の鞍部の遭難碑からGPSを頼りに直登すれば早い。青木幹治氏の遭難は昭和30年(1955)5月4日、兄の青木昭三氏は後年富山県山岳連盟の理事長を務め当時「ノンちゃん」と呼ばれていたらしい。遭難現場は大獅子山東面にある二俣と大滝の間で、下小屋からブナオ峠を越えて桂へ向かう途中、大獅子山と猿ヶ山の鞍部をブナオ峠と誤認し、大滝谷へ降りて不運にも大きな岩の下敷きになったものである。

この遭難は佐伯富男著『あるガイドの手記』不運の石車に詳しい。佐伯富男が瓜生卓造に贈呈した『あるガイドの手記』が自分の手元にある。古書店で偶然、著者の署名入り本であることを知らずに購入していた。富山県山岳連盟創立35周年記念誌『太刀の嶺高く』の「ノンちゃんの人柄」津田崩二にも詳い。この碑は青木幹治氏の遭難碑であると共に、県山岳連盟に尽力し48歳という若さで病没した兄の青木昭三氏の記念碑でもある。

|

|

|

| ブナの原生林 | モリアオガエルの池 | |

|

|

|

| モリアオガエルの池 | 青木幹治氏の遭難碑 | |

|

|

|

| しろばなのカタクリを発見 | 大雪田 | |

|

|

|

| 猿ヶ山 | 猿ヶ山 | |

|

|

|

| 猿ヶ山山頂の標識と三角点 | 佐伯富男著『あるガイドの手記』 | |

|

||

| ブナオ峠~大獅子山~猿ヶ山 | ||

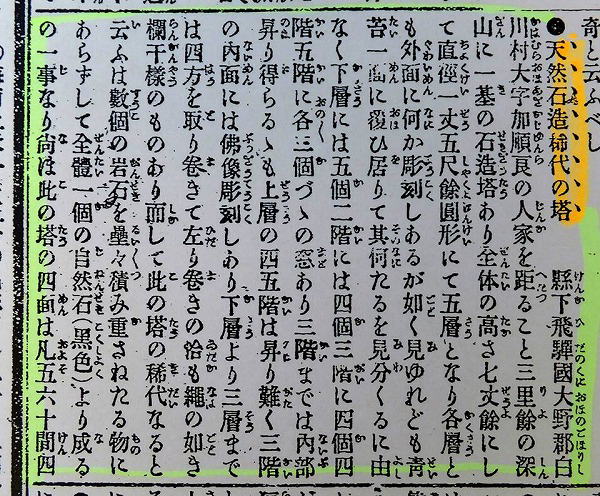

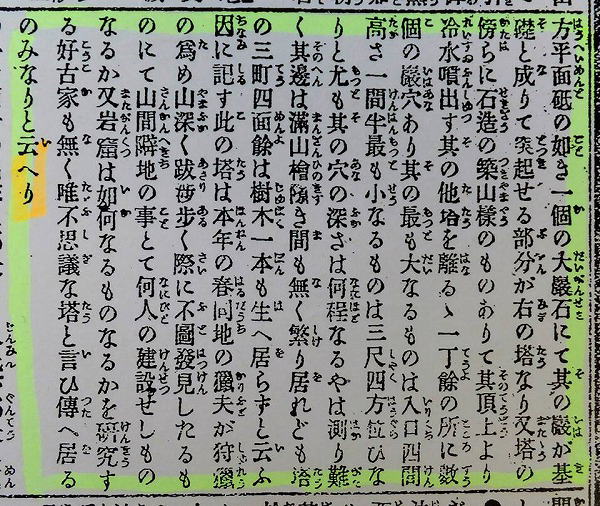

2013/06/03 茫仙岳の仙人窟(岩屋)

上梨の五箇山保勝会・山崎富美雄さんの話を聞いて”仙人窟”へ出掛けた。もし明治27年7月25日の岐阜日々新聞の報道が正しいものとすれば、この”窟(岩屋)”から約一丁(一町)≒110m離れた位置に古い石塔(五重塔)があるはずだ。しかしそれはまだ発見されていない。1290mは茫仙岳。したがってこの窟(岩屋)は茫仙岳の窟。

|

|

|

| 桂湖 | 笈ヶ岳 | |

|

|

|

| 仙人窟の外観 | 仙人窟から外を見る | |

|

|

|

| 仙人窟から笈ヶ岳が望める | 仙人窟から外を見る | |

|

|

|

| 仙人窟の内部に煤煙のようなものが | 仙人窟の近くの岩壁 | |

|

||

| 茫仙岳の仙人窟へのルート | ||

|

||

| 天然石造希代の塔の報道、岐阜日々新聞(明治27年7月25日)より | ||

|

||

| 天然石造希代の塔の報道、岐阜日々新聞(明治27年7月25日)より | ||

●天然石造希代の塔【岐阜日々新聞(明治27年7月25日)より】

県下飛騨国大野郡白川村大字加順良の人家を距ること三里(11.8㎞)余の深山に一基の石造塔あり全体の高さ七丈(21.2m)余にして直径一丈五尺(4.5m)余円形にて五層となり各層とも外面に何か彫刻しあるが如く見ゆれども青苔一面に覆ひ居りて其何たるを見分くるに由なく下層には五個二階には四個三階に四個四階五階に各三個づつの窓あり三階までは内部昇り得らるるも上層の四五階は昇り難く三階の内面には仏像彫刻しあり下層より三層までは四方を取り巻きて左り巻きの恰も縄の如き欄干様のものあり而して此の塔の希代なると云うは数個の岩石を累々積み重ねたる物にあらずして全体一個の自然石(黒色)より成るの一事なり尚ほ此の塔の四面は凡五六十間(90~100m)四方平面砥の如き一個の大巌石にて其の巌が基礎と成りて突起せる部分が右の塔なり又塔の傍らに石造の築山様のものありて其頂上より冷水噴出す其の他塔を離るる一丁(109m)余の所に数個の巌穴あり其の最も大なるものは入口四間(7.3m)高さ一間半(2.7m)最も小なるものは三尺(0.9m)四方位ひなりと尤も其の穴の深さは何程なるやは測り難く其の邊は満山檜隙き間も無く繁り居れども塔の三町(328m)四面余は樹木一本も生え居らずと云ふ因に記すこの塔は本年の春同地の猟夫が狩猟の為め山深く跋渉歩く際に不図発見したるものにて山間僻地の事とて何人の建設せしものなるか又岩窟は如何なるものなるかを研究する好古家も無く唯不思議な塔と言ひ伝え居るのみなりと云へり

(参考)一間=6尺=6×0.303m=1.82m、一町(一丁)=60間=60×1.82m=109m、一里=36町=36×109m=3.9㎞、一丈=十尺=3.03m、「加順良」とは,廃村となった加須良と推定される。()内は尺貫法からメートル法に換算。

覚え書き

"仙人窟"と"石塔"の情報は以下の通り

旅館よしのや「古道ウォーク」のガイド

http://gazoo.com/my/sites/0001452347/GOKAYAMA_MURA007/Lists/Posts/Post.aspx?ID=171

桂湖ビジターセンタースタッフのブログ「五箇山のもり」"心洗われる仙人の窟"

http://blog.goo.ne.jp/katuranomori/e/455aa42354cf3d32493269ccb3121072

がおろ亭のブログ「天然石造希代の塔」

http://sspaces.exblog.jp/4100184/

http://sspaces.exblog.jp/4168064/

※仙人窟は2年前発見されたようだが、まぼろしの石塔はまだ発見されていない。

2013/06/01 猫池

五箇山の民話(伝承)によれば、冬には猫池に猫の足跡が現れるという。そして魚は住んでいないとされる。しかし伝承とは異なり「フナ」が群れをなしていた。畳1~2枚分の広さがある浮島は4枚見られた。猫の足跡のように見える自然現象とは一体どんなものだろうか?

|

|

|

| 猫池林道 | 猫池の浮島 | |

|

|

|

| 猫池の浮島 | 新緑の猫池 | |

|

|

|

| 猫池に生息するフナの群れ | ススタケ(チシマザサの新芽) |